読書

高校生の頃から通学の時間を利用して電車の中で本を読む習慣があったけど、大学を卒業するまでの6年間に100冊ぐらいは読みたいと目標を立てて入学し 暇な時に少しずつではあったけど本を読んでた。そのうち好きな作家の作品を順に完全読破していく様になり、井上靖や山崎豊子、司馬遼太郎 池波正太郎 筒井康隆など手当たり次第に読み続けた。

中には何度も何度も繰り返して読んだ作品がある 例えば司馬遼太郎「竜馬がゆく」は文庫本で8巻あったけど、この全巻を7回ほど読んでいる。一旦読み終えて、やはり小説は小説なので 史実はどうなのだろう?と坂本龍馬に関連する作品を探しては読む そんな事を繰り返しては、また司馬遼太郎の小説「竜馬がゆく」に戻っていく そうやって自分の中で徐々に自分なりの坂本龍馬像が出来上がっていく。 毎週休日の朝に行く喫茶新橋で手にする週刊文春は今 司馬遼太郎原作の「竜馬がゆく」を漫画で連載しているので楽しみに読んでるが、また文庫本を引っ張り出して読みたいなという気持ちはある、けれどゆっくり読書に費やす時間も無くてまた老眼鏡が要る様になってからは活字を追うのに時間が掛かるし 結構疲れるので無理かな、今は歯科関係の本しか読まない。

井上靖では嵌まったのは「天平の甍」とか「氷壁」などホントに沢山ある、特に「天平の甍」は読んでから 何度唐招提寺に足を運んだ事か数え切れないほど。また山崎豊子作品で最も感銘を受けたのは「白い巨塔」で内科の里見医師の患者に向き合う孤高の姿勢が少なからず歯科医師としての基礎を築いていると思う、この本は読み返した回数って全く判らない、竜馬がゆく以上の回数である事は間違いない。

そんな大学時代だったけど、卒業時の引越しの際に荷造りしてて読んだ本の冊数を数えてみたら約400冊弱あった。村上春樹もデビュー作、群像新人賞受賞の「風の歌を聴け」から嵌まって、持ってた本の殆どが初版本だったし、筒井康隆作品もかなり深く嵌まった。スラップスティックというのは深く読み込まないとその面白さが中々理解出来ないが 筒井の本に出てきた神戸のお店も殆ど行ってみたりした。その後歯科医師になってからも勤務先までの地下鉄の中で話題の本、本屋大賞とか直木賞や芥川賞作品は毎年発表されると平積みされた棚から手に取って買い求め 大体その日のうちに読んでしまった。

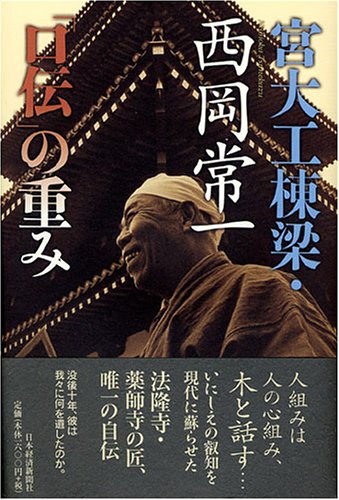

毎週行く喫茶新橋で顔馴染みの常連さんの中に宮大工の棟梁がいるけれど この間、他の常連さんと修行時代の話や 木の扱い方など話してる場面に居合わせて話を聞いてたら無茶苦茶面白い。そういえば勤務医の頃か 開業間もない頃にすごく嵌まって何度も読んだ本があると思い出して探してみたら残してあった。『宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み』という本で 全く業種は違っても深く感銘を受け 影響されてる部分が多い。 この本はもう一度じっくりと読んでみたいと思う、他にも何冊か持ってたが今は倉庫や本棚を探しても見つからないのでAmazonで「木のいのち 木のこころ」「技を伝え 人を育てる 棟梁」「木に学べ 法隆寺・薬師寺の美」の3冊を注文した ゆっくりと噛みしめながら読みたい。 他にも松山猛「おろろじ」とか 師岡幸夫「神田鶴八鮨ばなし」などまた読んでみたいと思うけど全部 古い、古い本の話でした。

この本はもう一度じっくりと読んでみたいと思う、他にも何冊か持ってたが今は倉庫や本棚を探しても見つからないのでAmazonで「木のいのち 木のこころ」「技を伝え 人を育てる 棟梁」「木に学べ 法隆寺・薬師寺の美」の3冊を注文した ゆっくりと噛みしめながら読みたい。 他にも松山猛「おろろじ」とか 師岡幸夫「神田鶴八鮨ばなし」などまた読んでみたいと思うけど全部 古い、古い本の話でした。